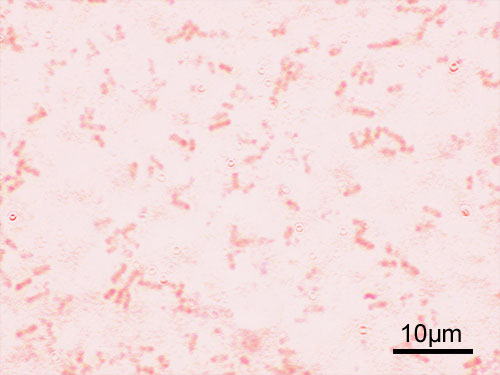

腸炎ビブリオの細菌学的な特徴

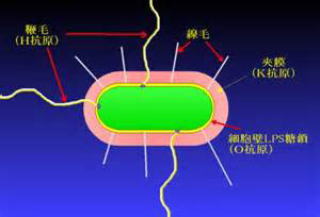

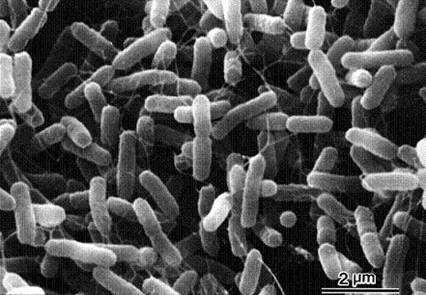

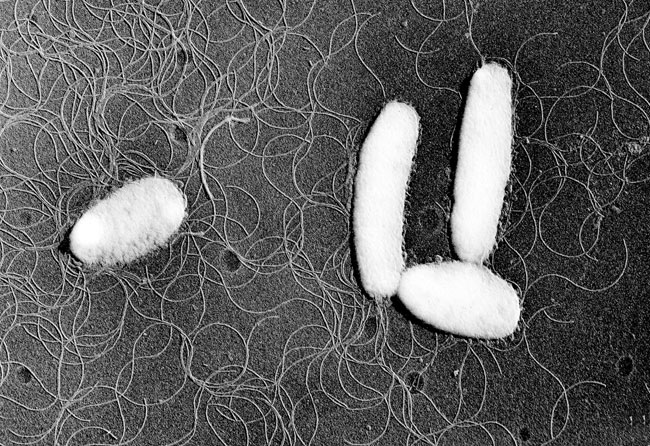

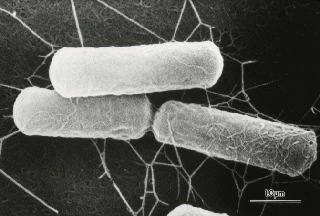

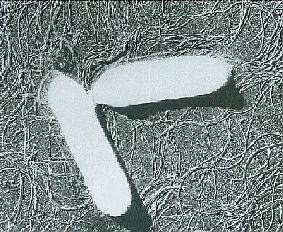

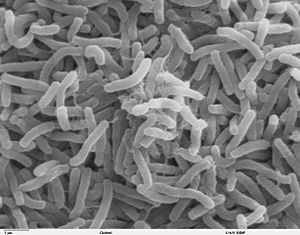

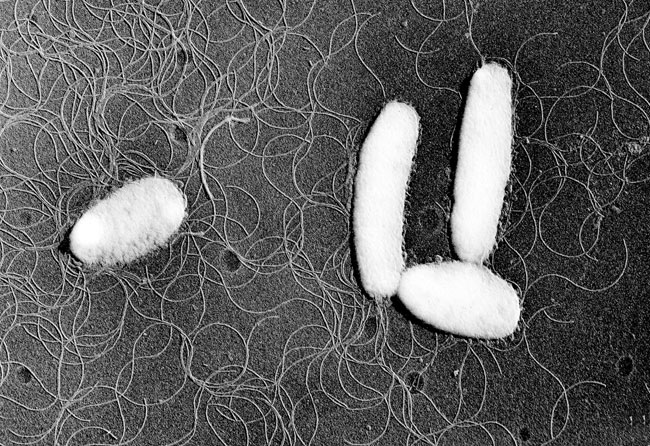

腸炎ビブリオは、コレラ菌と同様、ビブリオ科ビブリオ属に属しています。大きさは、0.3×2µm程度の大きさで、コレラ菌に見られるような湾曲を示さず、真っ直ぐな形態の桿菌です。また、腸内細菌科と同様、通性嫌気性でブドウ糖を発酵するグラム陰性菌で、菌体の一端に一本の鞭毛を持つ点で腸内細菌科とは区別されるが、この極鞭毛の他に、これよりも細くて菌体の周囲全体に生えている周毛性の鞭毛を持つ点でコレラ菌などと異なります。ただし、腸炎ビブリオは、この周毛性鞭毛は培養条件などによって失われることがわかっています。海水中では、水温が20℃以上のときに活発に増殖するが、15℃以下のときには増殖が抑制されます。低温、高温、真水、酸による処理に弱い特徴もあります。

食中毒の発生時期

腸炎ビブリオは、5~6月から次第に増加し7月から9月の夏場に集中します。腸炎ビブリオは、最低気温が15℃以上、海水温が20℃以上になると海水中で大量に増殖する性質があります。その為、海水温度が高い海域で取れた魚介類は、腸炎ビブリオ菌に汚染されていることが多く、漁獲後や流通過程、調理中などで常温に長時間放置することで食中毒になる可能性が高くなります。また、近年では、最近では東南アジアなどからの魚介類により、冬場でも腸炎ビブリオによる食中毒がみられます。

腸炎ビブリオは、以前より国内で発生する代表的な食中毒の1つでした。特に1992年までは、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌は、年間の食中毒発生件数の上位を占めており代表的な原因物質でした。日本では、腸炎ビブリオによる食中毒は多く発生していますが、欧米諸国では発生は少ないのも特徴です。これは刺身や寿司など、日本人は海産の魚介類を生食することが多い食文化と大きく関連していると考えられます。また、東南アジアなどでも腸炎ビブリオによる食中毒は発生し、旅行者下痢症と呼ばれる輸入感染症の原因菌の一つであります。腸炎ビブリオ菌は約75種ある血清型のうち「O4K8」が1995年まで主流で、1996年から東南アジアで流行している「O3K6」に変わりつつあります。日本の感染症法において、腸炎ビブリオ菌食中毒は、五類感染症の定点把握疾患である感染性胃腸炎に含まれるため、指定された医療機関では発生後一週間以内に報告することが義務づけられており、これを通して日本国内の発生状況が監視されています。

腸炎ビブリオの症状

腸炎ビブリオ食中毒による症状は、汚染された食品を摂取した後10~24時間後に激しい腹痛と下痢が現れます。特に腹痛は、刺し込むような激痛で、猛烈な苦しさを伴います。また、激しい下痢がなんども続くため、脱水症状をおこすこともあります。発熱はあまりなく、ほとんどは抗生物質の投与などで2~3日で回復します。ただし、水のような便が正常に戻るまでには2週間くらいかかります。他の食中毒の可能性もある場合は、症状から食中毒を調べることができます。詳しくは、「食中毒の症状と種類」を参照してください。

腸炎ビブリオ食中毒の診断

夏季に大人が下痢や腹痛を訴え、海産魚介類(とくに生)をおおよそ10~30時間(潜伏期)前に食べていれば腸炎ビブリオ菌による感染が濃厚です。腸炎ビブリオによる食中毒を特定するには、できる限り抗菌薬投与前に排便直後の新鮮便の一部を直接TCBS寒天培地に塗抹し37℃一夜培養します。腸炎ビブリオはTCBS寒天上で白糖非分解性の中心部が濃緑色ないし青緑色の集落を形成します。腸炎ビブリオが疑われる集落はさらに各確認培地に接種し、その性状を調べ同定します。その最小限の性状は(オキシダーゼ・リシン脱炭酸・インドール・ブドウ糖の発酵・マンニットの分解・3および8%NaCl加ブロスでの発育)‐陽性、(ブドウ糖からのガス産生・白糖の分解・0および10%NaCl加ブロスでの発育)‐陰性であります。同定された菌株は、O、K抗原を調べて血清型を決定する。必要に応じて、tdh、trh 遺伝子を調べます。

食中毒の治療方法

腸炎ビブリオの症状は、自然に回復するため特に抗菌薬治療を行わないません。腸の動きを抑制する強力な止瀉薬は、腸炎ビブリオ菌の体外排除を遅らせ症状を悪化させる可能性があります。腸炎ビブリオにより下痢や嘔吐の症状により脱水症状などがある場合には、対症療法として輸液(点滴)を行います。発熱がある場合も解熱剤の服用により脱水を増悪させることがあるので使用する際には十分な注意が必要です。一般的には、腸内環境を改善させるために乳酸菌などの生菌整腸剤を使用します。あまり使用しませんが、抗菌薬を使用する場合には、ニューキノロン薬あるいはホスホマイシンを3日間投与します。腸炎ビブリオによる食中毒の症状が軽度の場合には、自宅で安静することで回復します。詳しくは、「食中毒を病院に行かずに治したい」で確認してください。

腸炎ビブリオ食中毒の原因

腸炎ビブリオによる感染の原因の多くは、魚介類の温度管理が不十分であることが多いです。魚介類が野菜など生食用の食材に接触し、そのまま常温放置など温度管理が不十分の環境に放置され腸炎ビブリオが増殖され汚染が拡大するケースもります。特に腸炎ビブリオによる食中毒は、夏場に収集しています。この時期、近海のアジやサバ、タコやイカ、赤貝などの内臓やエラなどに大量の腸炎ビブリオが付着しています。これらが生食用のさしみに調理する際、刺身などの切り身に移って汚染されます。また、魚介類に付着した腸炎ビブリオ菌が、冷蔵庫の中やまな板などを通じて他の食品を汚染し、2次汚染で菌食中毒をおこすこともあります。詳しくは、また、食中毒の原因と種類(一覧)で確認してください。

食中毒の予防方法

常温放置された環境では、腸炎ビブリオ菌の増殖が非常に早いため、夏期の魚介類を取り扱いする際には、できるだけ常温放置せず、調理しない時は冷蔵庫で保管しておくことが重要です。また、低温に弱く、真水にも弱い細菌なので、冷蔵保存したり生魚を真水でよく洗浄することや十分に加熱調理すること食中毒を予防する観点から重要だと考えられます。一般的な食中毒の予防方法について説明しています。詳しくは、「食中毒の予防」で確認してください。

- 魚介類はできるだけ加熱して食べる。

- .調理する直前までは、冷蔵庫などで5℃以下で低温保存する。

- 調理したさしみはできるだけ早く食べる。

- 他の食品と接触しないよう、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない。

- 調理の際は、魚介類を真水でよく洗う。

- まな板やふきんは、魚介類専用のものを使う。

- 使った調理器具は、よく洗い、熱湯などで殺菌する。

アマゾン人気販売商品